¡Hoy traemos la segunda parte de esta serie de mitos! En la anterior entrada de blog vimos 5 mitos del suelo pélvico, por lo que ahora ya sabes que:

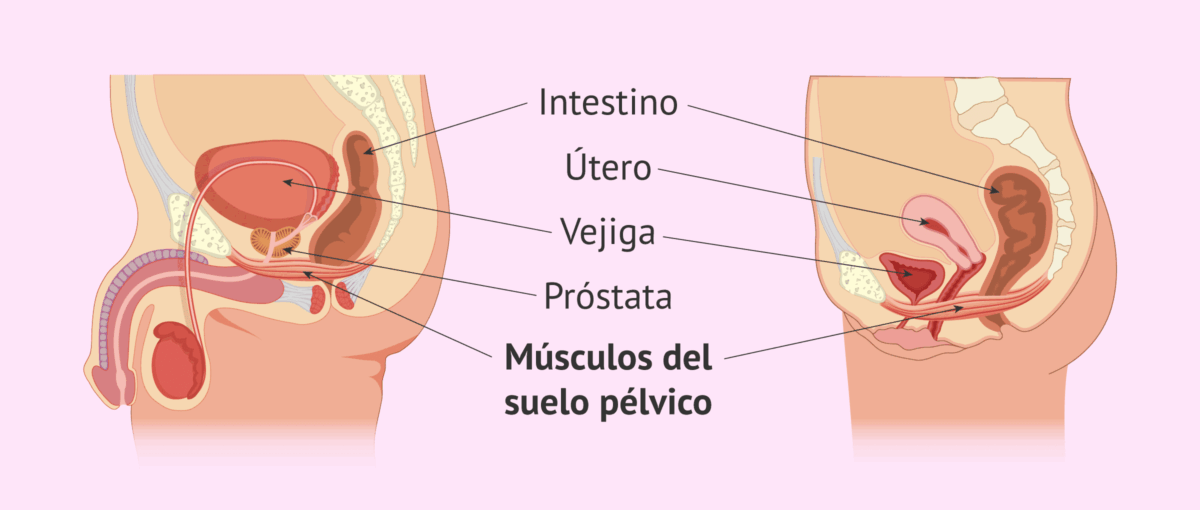

- El suelo pélvico no es solo tema de mujeres y en los hombres es igual de importante.

- Las pérdidas involuntarias de orina no son normales nunca y nos indican la presencia de un problema.

- No debería ser necesario hacer fuerza ni para defecar ni para orinar y hacerlo tiene repercusiones negativas en el suelo pélvico.

- El suelo pélvico importa independientemente de tus genitales y en todas las etapas de la vida, no solo en los momentos más vulnerables como un parto o una operación de próstata: cuidarlo antes de esos momentos garantizará una mejor salud pélvica y mayor probabilidad de mejora.

Una vez sabiendo todo esto, ¿piensas que tu suelo pélvico está perfectamente si no tienes pérdidas involuntarias de orina, gases y heces? Por otro lado, ¿has oído o te han recomendado entrenar el suelo pélvico cortando el chorro de la orina? ¿Tienes escapes involuntarios y piensas que lo mejor para evitarlos es beber poco y orinar siempre antes de salir de casa? ¿Piensas que tener dolor durante las relaciones sexuales es normal, sobre todo tras un parto o en la menopausia? ¿Te han comentado que el prolapso de órganos solo ocurre en el posparto y que no debes preocuparte si no vas a tener hijos o si ya los has tenido?

¡Sigue leyendo para saber por qué estas frases son erróneas y perjudican tu salud pélvica!

Mito 6: si no tengo pérdidas involuntarias de orina, gases o heces mi suelo pélvico está perfectamente

El hecho de que no haya síntomas visibles (escapes, incontinencia) no garantiza que la musculatura, el tono, la coordinación, la resistencia o la elasticidad del suelo pélvico estén en estado óptimo. Pueden existir disfunciones muy leves que no generan todavía síntomas, pero que te predisponen a que aparezcan en el futuro si no se corrigen. La ausencia de síntomas no es igual a “salud completa” muscular ni funcional.

Las guías clínicas reconocen la existencia de disfunción del suelo pélvico (hipertonía, hipotonía, descoordinación) incluso sin síntomas evidentes, con manifestaciones como dificultad para evacuar, sensación de vaciado incompleto, esfuerzo miccional, etc. En diversos estudios sobre disfunción pélvica y epidemiología, se estima que muchas personas con disfunción clínica detectada no tenían síntomas marcados previamente, es decir, el diagnóstico muchas veces es más frecuente al explorar que por síntomas declarados por la persona.

Mito 7: para fortalecer el suelo pélvico hay que cortar el chorro de la orina

Cortar el chorro interrumpe el vaciado normal de la vejiga, lo que puede alterar los reflejos de vaciado y los patrones normales de micción. El mecanismo natural del cuerpo es relajar el suelo pélvico, por lo que contraerlo afectará al vaciado normal de la vejiga. Si se convierte en hábito, este gesto puede generar vaciados incompletos de la vejiga, riesgo de infecciones urinarias y tensión inapropiada del suelo pélvico al intentar “forzar” ese corte.

Instituciones de referencia (como el NIDDK, Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales) advierten que detener la orina durante la micción no debe emplearse como ejercicio habitual, pues puede favorecer la infección urinaria o un vaciado incompleto. Además, estas prácticas que interrumpen repetidamente el flujo pueden inducir hiperactividad de la vejiga, incontinencia urinaria de urgencia o disfunción en el reflejo de vaciado como efecto adverso.

Por lo tanto, cortar el chorro de la orina puntualmente puede ser útil para localizar los músculos del suelo pélvico, pero no se puede hacer repetitivamente y bajo ningún concepto pautar dicha acción como un ejercicio habitual.

Mito 8: para evitar escapes involuntarios, lo mejor es beber poco y orinar siempre antes de salir de casa

Estos (malos) hábitos son contraproducentes y no mejoran la situación en caso de tener pérdidas ni contribuye a una buena salud pélvica. La restricción hídrica extremada puede generar otros problemas (deshidratación, irritación de mucosa, riesgo de infección) sin necesariamente evitar pérdidas. Además, beber muy poco puede concentrar la orina, irritar la vejiga y generar urgencia y frecuencias mayores, provocando un empeoramiento de las pérdidas. En general, una hidratación diaria de 2 litros de media al día debe ser lo ideal para que el organismo funcione correctamente. Por otro lado, orinar antes de tener ganas y “por si acaso” con frecuencia condiciona la vejiga a vaciarse ante pequeños estímulos y disminuye su capacidad de llenarse sin generar urgencia.

En la revisión Fluid intake and risk of stress, urgency, and mixed urinary incontinence, los autores concluyen que no hay respaldo para recomendar la restricción severa de líquidos como estrategia preventiva de incontinencia y advierten de los inconvenientes de hacerlo. Por otro lado, un estudio de revisión sobre modificaciones de líquidos y cafeína en síntomas de vejiga hiperactiva encontró que modificar el consumo de líquidos puede ayudar, reduciendo los líquidos estimulantes, pero restringir fluidos como el agua de forma drástica no se recomienda como estrategia principal.

La organización UrologyHealth indica que reducir el consumo de agua puede concentrar la orina y empeorar la urgencia o las pérdidas urinarias. También, en estudios cualitativos sobre personas con síntomas urinarios, muchas refieren haber intentado restringir líquidos antes de eventos, pero reportan mejoras limitadas o contraproducentes.

Mito 9: el dolor en relaciones sexuales es normal, sobre todo tras un parto o en la menopausia

Si bien es relativamente frecuente que existan molestias o dolor en el periodo posparto o durante la menopausia, no debe considerarse aceptable como algo permanente o no tratable. El dolor persistente puede indicar que existen detrás condiciones que merecen evaluación (como cambios hormonales, atrofia, cicatrices, tensión muscular del suelo pélvico, disfunciones anatómicas) y no debe normalizarse como “lo que toca”.

En un meta-análisis sobre dolor en relaciones sexuales en el posparto, se estima que la prevalencia global es del 35% y que con el paso del tiempo disminuye. En otro seguimiento longitudinal se reporta que la dispareunia la sufren un 31,4% de mujeres a los 3 meses posparto y que a los 24 meses se reduce al 11,9%. En otra revisión clínica, se informa que tras el primer parto el 41 % y 22 % de mujeres refieren dolor a los 3 y 6 meses, respectivamente. Esto nos demuestra que muchas mujeres mejoran con el tiempo y que el dolor no debe considerarse eterno ni inevitable.

Estudios sobre factores de riesgo posparto señalan que desgarros perineales de grado mayor, episiotomía, lactancia, sequedad genital y cicatrices contribuyen a la persistencia del dolor, lo que implica que el dolor no es “normal” sino que aparece también por factores que se pueden modificar para tratar dicho dolor y mejorar la calidad de vida sexual de quien lo padece. Por lo tanto, el dolor persistente indica que existen detrás condiciones que requieren evaluación profesional para encontrar un tratamiento adecuado.

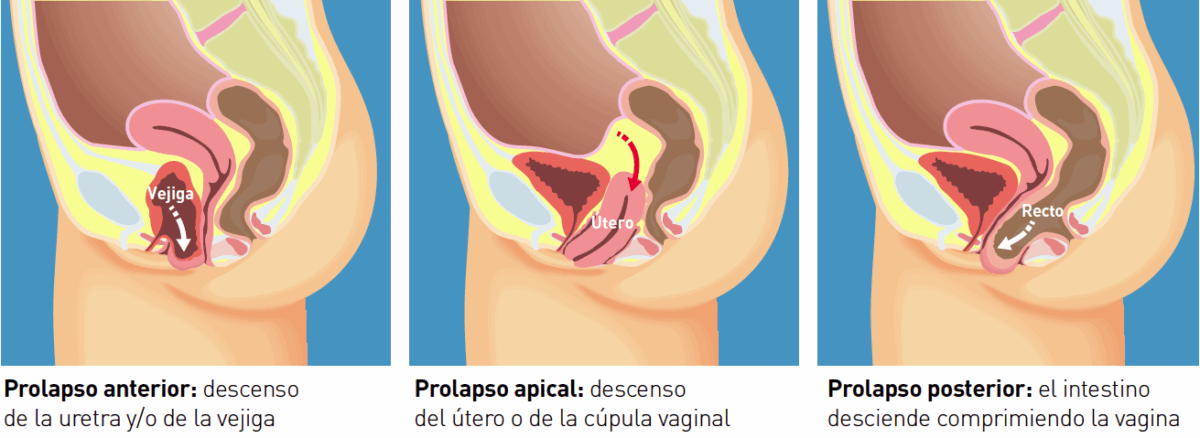

Mito 10: el descenso de órganos (prolapso) solo pasa en el parto

El embarazo y el parto vaginal son los factores más conocidos y visibles que pueden lesionar el suelo pélvico, pero la ciencia ha demostrado que no son la única causa: muchas mujeres que no han tenido hijos también desarrollan prolapso, y en ellas entran en juego otros factores.

Un enfoque exclusivo en el parto aumenta el desconocimiento de las personas acerca de todos los factores de riesgo implicados en los prolapsos, haciendo que los factores evitables no se modifiquen. En revisiones de factores de riesgo para prolapso, se señala que el parto es “el mayor factor modificable”, pero que existen otros muy determinantes, algunos modificables y otros no, tales como el envejecimiento, sobrepeso, predisposición genética, menopausia, debilidad del tejido conectivo, esfuerzo crónico (tos, estreñimiento) que aumenta constantemente la presión intraabdominal… y estas causas juegan un papel decisivo en mujeres sin partos o años después de los partos.

Por lo tanto, aunque el parto vaginal es uno de los factores de riesgo más fuertes para el prolapso, no es condición obligatoria para tenerlo. Una mujer sin hijos puede tener prolapso si se dan otros factores y no se cuida el suelo pélvico, y una mujer que ha dado a luz puede no tenerlo si su suelo pélvico está bien cuidado. Asimismo, una mujer que ha dado a luz puede no tenerlo tras ello, pero desarrollarlo años después si se han dado otros factores de riesgo.

Bibliografía:

- Cleveland Clinic. Pelvic floor dysfunction: What it is, symptoms & treatment [Internet]. Cleveland Clinic; 2024. Disponible en: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/14459-pelvic-floor-dysfunction

- National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Kegel exercises [Internet]. Bethesda (MD): National Institutes of Health; 2024 [citado 2025 oct 7]. Disponible en: https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/kegel-exercises

- Bø K, Herbert RD. There is not yet strong evidence that exercise regimens other than pelvic floor muscle training can reduce stress urinary incontinence in women: a systematic review. J Physiother. 2011;57(3):173–8. doi:10.1016/S1836-9553(11)70038-7. PMID: 21481835. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21481835/

- Byrne P, Wu JM, Matthews CA. Effect of fluid intake and caffeine on urinary symptoms in women: A systematic review and meta-analysis. Neurourol Urodyn. 2023 Apr;42(4):908–918. doi:10.1002/nau.25189. PMID: 37015722. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37015722/

- Gibson W, Hunter KF, Camicioli R, Booth J, Skelton DA, Dumoulin C, et al. The association between lower urinary tract symptoms and falls: forming a theoretical model for a research agenda. BMC Geriatr. 2011 Feb 7;11:36. doi:10.1186/1471-2318-11-36. PMID: 21303555; PMCID: PMC3039788. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3039788/

- Kettley N, Fairbrother N, Maehle-Schmidt M, et al. Prevalence and risk factors of postpartum dyspareunia: a systematic review and meta-analysis. Int J Gynecol Obstet. 2021;155(2):217–226. doi:10.1002/ijgo.13523. PMID: 33300122. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33300122/

- Deans R, Liao LM. Postpartum sexual function: a longitudinal cohort study of primiparous women. Obstet Gynecol. 2022 Feb;139(2):211–220. doi:10.1097/AOG.0000000000004671. PMID: 35115480. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35115480/

- Barrett G, Pendry E, Peacock J, Victor CR, Thakar R, Manyonda I. Women’s sexual health after childbirth. Br J Obstet Gynaecol. 2014 Dec;121(12):1548–1557. doi:10.1111/1471-0528.12956. PMID: 25369624. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25369624/

- Lagaert L, Weyers S, de Bekker-Grob EW, Dancet EAF. Painful intercourse and mode of delivery: a systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J. 2016 Nov;27(11):1675–1685. doi:10.1007/s00192-016-3045-1. PMID: 27500349. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27500349/

Epplein M, Nygaard I. Pelvic organ prolapse and other pelvic floor disorders in postmenopausal women: prevalence, risk factors, and treatment. Menopause. 2022 Jun;29(6):732–741. doi:10.1097/GME.0000000000001981. PMID: 35500611. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35500611/ - Smith FJ, Holman CDJ, Moorin RE, Tsokos N. Lifetime risk of undergoing surgery for pelvic organ prolapse. Obstet Gynecol. 2010 May;116(5):1096–1100. doi:10.1097/AOG.0b013e3181f73729. PMID: 25966804. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25966804/

- de Boer TA, Kluivers KB, Withagen MIJ, Vierhout ME. Risk factors for pelvic organ prolapse and its recurrence: a systematic review. Int Urogynecol J. 2024 Feb;35(2):251–262. doi:10.1007/s00192-023-05678-5. PMID: 38168908. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38168908/

- Dietz HP, et al. Risk factors for pelvic organ prolapse and its recurrence: a systematic review. Int Urogynecol J. 2024;35(2):251–262. PMID: 38168908 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38168908/

- Swift SE, et al. Pelvic organ prolapse and other pelvic floor disorders in postmenopausal women: prevalence, risk factors, and treatment. Menopause. 2022;29(6):732–741. PMID: 35500611 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35500611/

Autora: Estela Torralba de Lago. Fisioterapeuta especializada en Procesos de Salud de la Mujer y Salud Pélvica. CPFCM nº col. 17041